PlayStationエミュレーター(DuckStation)の使用方法- 熊八の隠し部屋

ここでは、PlayStationエミュレーターのDuckStationの使い方を説明しています。

DuckStationはBIOSファイルがなくても動きますが、PlayStation3のシステムアップデートファイルを使えば、実機がなくても合法的にBIOSファイルが得られます。そのため、ここではBIOSファイルの取得方法も合わせて説明しています。

また、DuckStationは、実機以上の高画質でゲームができる優れたエミュレーターです。初心者にはちょっと難しいかもしれませんが、できるだけ簡単になるように説明していきたいと思います。

2022年11月30日 追記

一部ゲームでコントローラーを認識しない不具合を確認しましたので、おまけ2として追記。

2022年12月1日 追記

アップデートで設定画面が一部変更になったため、対応しました。

2022年12月5日 追記

ゲームリストで表示が二重になっているものに対する対処を、おまけ3として追記。

2023年3月14日 追記

グランディアのような、複数のディスクでゲームが構成されている場合のセーブデータの引継ぎ方法を、おまけ4として追記。

2024年4月26日 追記

アップデートによって設定画面の表示内容等が変更になっていたため、それに対応しました。

2024年7月31日 追記

初期設定画面などが変更されていたため、それに対応しました。

下準備

まず、ゲームディスクを用意し、吸出しの準備を行います。

こちらからCD ManipulatorのVersion 2.70 Finalをダウンロードします。

インストールは、ダウンロードしたzipファイルをダブルクリックすれば表示される中身を、適当なフォルダにコピーするだけです。

吸出し

プレステ1のCD-ROMにはプロテクトがかかっていませんので、簡単に吸出しできます。

吸出しには、下準備でダウンロードしたCD Manipulatorを利用します。

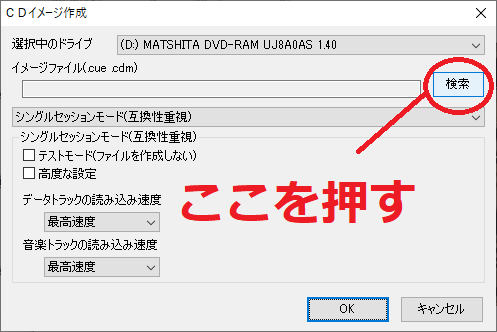

CD ManipulatorをインストールしたフォルダにあるCdManipulator.exeをダブルクリックで起動し、上側のCDからディスクマークのボタンを押します。

「検索」ボタンを押して、ゲームのタイトルをファイル名として入力します。

「OK」ボタンを押して吸出しを開始します。

なお、私の環境では、Cドライブ直下に吸い出すとなぜかファイル名が見えなくなりました。その場合は、デスクトップなどの別のフォルダを指定して吸い出してください。

以上で吸出しは終わりです。

2021年9月12日追記

いくつかの新しいCD-ROMを吸い出した結果、一部のディスクにはプロテクトがかかっていました。この場合はオプションを工夫する必要があります。SSFの章でプロテクトのかかっている場合の吸出し方法を書いていますので、上手く行かなかった場合はそちらを参照してください。

BIOSファイルの抽出

ここでは、PlayStationのBIOSファイルの取得方法について説明します。

DuckStationはこのファイルがなくても動作しますので、お忙しい方は読み飛ばしてください。ただ、このファイルがあると互換性が上がりますし、実機がなくてもPCだけで取得できますので、この操作をやっておくことをお勧めします。

まず、こちらにアクセスし、「PS3アップデートをダウンロードする」クリックし、システムソフトウェアアップデートファイルを取得します。

なお、2021年7月6日現在、最新バージョンの4.88はGoogle Chromeではウィルスと誤認識されてしまい、そのままではダウンロードが開始しません。この場合はダウンロードボタンの上で右クリックし、「名前を付けてリンク先を保存」を選択すると左下に破棄するかどうかのメッセージが出てきますので、右の上矢印のボタンをクリックして「継続」を押すと強制的にダウンロードが開始されます。

ダウンロードしたPS3UPDAT.PUPファイルを適当なフォルダに置きます。本稿では、C:\PS1 BIOSフォルダに置いたものとして説明します。

次に、このシステムアップデートファイルからBIOSファイルなどを抽出するためのツールである、PUAD GUIをインストールします。

こちらにアクセスします。

すると、初回閲覧時だけ、上記のような画面が表示されます。これは、Cookieと呼ばれるファイルを使用してもいいよね? という意味ですので、右側の「AGREE」ボタンを押して同意します。

そうすると、以下のような画面になりますので、「Download Now」ボタンをクリックして、ダウンロードします。

インストールはとても簡単です。ダウンロードした実行ファイルをダブルクリックで実行し、全てデフォルトのままで「Next」ボタンを押していけばOKです。

インストールが完了したら、PUAD GUIのデスクトップアイコンができているでしょうから、 それをダブルクリックして起動します。ですが、Windows10では、そのままでは実行できませんでした。

そこで、PUAD GUIのアイコンを右クリックしてメニューを出し、「管理者として実行」を選んで実行します。

また、2021年7月6日現在、この方法で起動するとBGMは流れますが画面が表示されなくなっていました。この場合は、もう一度ショートカットアイコンをダブルクリックすると表示されます。

さらに、マカフィー等一部のウィルス対策ソフトでは、ウィルスと誤認識されるという報告もありました。その場合は、PUAD GUIを再インストール後に、ウィルス対策ソフトの設定画面から「C:\Program Files\Akatsuki\PUAD GUI\PUAD GUI.exe」の除外設定を追加してください。

以下のような画面が開きますので、右上の「...」ボタンを押して先ほどのPlayStation3のシステムアップデートファイルを指定し、「DEV_FLASH」ボタンを押してから、「Start」ボタンを押して実行します。

そうすると、指定したシステムアップデートファイルのあるフォルダの下に、フォルダが新しくできています。

update_files → dev_flash → ps1emu と順にフォルダをたどれば、ps1_rom.binというファイルができています。これがBIOSファイルですので、どこかに保存しておきましょう。

DuckStationのインストールと設定

ここでは、DuckStationのインストール作業と設定について説明します。

こちらにアクセスし、少し下にスクロールしてduckstation-windows-x64-release.zipを押してダウンロードします。

似たような名前が複数あってまぎらわしいのですが、「arm64」や「symbols」などがついていないものを選択するように注意してください。

インストール方法はとても簡単で、ダブルクリックすれば中身が見えますから、それらを全て、適当なフォルダを作ってコピーするだけです。後はデスクトップにduckstation-qt-x64-ReleaseLTCG.exeのショートカットを作成しておくと良いでしょう。

続けてDuckStationの設定作業に入ります。吸い出したBIOSファイルをコピーするフォルダは一度起動しないと作成されないため、先に起動してインストーラーの初期設定画面を出します。

先ほど作成したショートカットなどからDuckStationを起動します。

初回起動時だけ、以下のような警告メッセージが表示されることがあります。この場合は、「詳細情報」の部分をクリックしてください。

「実行」を押してください。

起動すると以下のような画面が開きますので、「Languege」のところの「English」となっている部分をクリックします。

選択肢が表示されますので、「日本語」の部分を選びます。

この時、以下のウィンドウが開きますので、「はい」のボタンを押します。

この内容を簡単に要約しますと、「日本語表示に必要なフォントをインストールしますか?」になります。

表示が日本語になっていることを確認し、「次」を押します。

以下の画面が表示されるので、このタイミングで入手したBIOSファイルをコピーしてインストールします。

入手しておいた「ps1_rom.bin」ファイルを、「ドキュメント」 → 「DuckStation」 → 「bios」 フォルダにコピーしておきます。これだけで、自動でBIOSファイルを読み込んでくれます。

認識しているか確認する場合は、画面中央右の「リストを更新」ボタンを押してから「NTSC-J(日本)」の右にある「自動検出」ボタンを押し、そこに「不明(ps1_rom.bin)」という表示があればOKです。

「次」ボタンを押して初期設定を進めます。

以下の画面が表示されますので、画面中央右の「追加」ボタンをクリックし、吸い出したゲームディスクの内容が保存されているフォルダを選択します。

ファイルではなくフォルダを選択することに注意してください。

以下のような確認画面が開きますので、「はい」のボタンを押します。

ここで「いいえ」を選ぶとサブフォルダの内容をスキャンしなくなりますので、各自で判断していただいてもかまいません。

選択したフォルダが表示されていることを確認して、「次」ボタンを押します。

以下のような画面が開きますので、コントローラーの設定を行います。

本稿おすすめのPS4コントローラーやPS5コントローラーを無線で利用している場合は、このタイミングでPSボタンを押して接続しておいてください。

設定は、画面中央右の「自動マッピング」ボタンを押して、自分のコントローラーを選択するだけです。PS4/PS5コントローラーを利用している場合は、「SDL」から始まる名前になっています。

「コントローラーのマップ先」のところに選択したコントローラーが表示されていることを確認して、「次」ボタンを押します。

以下の画面が開きますので、「終了」ボタンを押して初期設定画面を閉じて、エミュレーターの起動画面を開きます。

以下のように吸い出したゲームの一覧が表示されていれば成功です。

表示されていない場合はゲームリストの設定をミスっていますので、上部メニューの「設定」から「ゲームリスト」を開いて再設定してみてください。

BIOSファイルが認識されているかは、ゲームを起動してみればわかります。

ゲームの名前の部分をダブルクリックして起動し、プレステのロゴマークが表示されていれば成功です。

エースコンバット3のように複数のディスクからなるゲームの場合、どのディスクを起動するかの選択画面が表示されますので、起動したいディスクの内容を選んで「セレクト」ボタンを押せば起動します。

BIOSが読み込まれている場合のプレステのロゴマークとは、以下のようなゲーム起動画面のことです。

なお、上部メニューの「システム」に「BIOS起動」という項目がありますが、これは実機から吸い出したBIOSファイルの場合のみきちんと起動します。

本稿のやりかたで入手したファイルの場合は画面が暗転しますので、注意してください。

なお、起動したゲームを終了する場合は、上部メニューの「システム」から「電源オフ」か「保存せずに電源オフ」を選択します。

ここでいう保存とは、ステートセーブ(どこでもセーブ機能)のことです。保存しておけば、次回起動時に中断したところから再開させることができるようになります。

ゲーム画面で「ESC」キーを押してメニューを開き、終了することもできます。

ただ、この画面では「×」ボタンで決定、「〇」ボタンでキャンセルになります。ここだけ海外仕様になっていますので、注意してください。

ここで、もう少し設定を詰めておきます。

画面上部のメニューの「設定」→「インターフェイス」と選択し、お好みで設定を変更します。

「フルスクリーンで開始する」を選択しますと、起動時にフルスクリーンモードになります。フルスクリーンの方が処理負荷が若干下がります。

「ダブルクリックでフルスクリーンを切り替える」にチェックしておきますと、ゲーム画面のダブルクリックでフルスクリーン/ウィンドウモードが切り替わるようになります。

ウィンドウモードで起動していて設定した画面の大きさを不用意に変更したくない場合は、「ウィンドウのサイズ変更を禁止する」にチェックを入れてください。

設定が終了したら、そのまま「閉じる」ボタンを押してください。自動で設定内容は保存されます。

コントローラーの設定も追加しておきます。

画面上部メニューの「設定」→「コントローラー」と選択します。

以下の画面が開きますので、PS4/PS5コントローラーを使用している方は、「DualShock4/DualSense拡張モード」にチェックを加えます。

こうしておくと、コントローラーの振動機能がONになります。

なお、コントローラーのボタンの割り当てなどを再設定したい場合は、この画面の左の「コントローラーポート1」の部分をクリックすることでできます。

「自動マッピング」を押すと、初期設定の時のようなコントローラーを選択する画面がでますので、自分のコントローラーを選ぶと自動で設定されます。

コントローラーのデジタル/アナログ切り替えボタンは、デフォルトでプレステマークボタンになっているのですが、これは、Windows側の設定でGame Barと呼ばれるものが開く場合もあります。

その場合は、OSの設定でGame Barの起動ボタンなどを変更するか、この画面の「アナログ切り替え」ボタンのところの設定を変更するようにしてください。

設定が完了したら、いったん「閉じる」ボタンを押して画面を閉じてください。

続けて、DuckStationの最大の売りである、高画質化機能の設定に移ります。

上部メニューの「設定」→「グラフィック」を選択します。

ここの設定で高画質化させて表示できますが、内容が少し難しいため、ちょっと詳しく解説します。

以下の画面例の設定は、私のゲーム用マシンのRyzen5700X、RTX4060で問題なく動作した内容になります。設定の参考にしてください。

内部解像度

画面真ん中あたりにある「内部解像度」の項目で、内部処理における解像度をもとの倍率で指定します。先ほどの画面例ですと、4倍を指定しています。

そんなことをしてちゃんと動くのかとお思いかもしれませんが、実は理屈の上だと問題なく動作します。

と、いいますのも、PS1のような3Dゲーム機の表示は、当然ながら内部では3D情報を基にして表示しています。ですが、ディスプレイは平面ですので2Dです。そのため、内部の3次元情報を、いったん2次元情報に変換してから表示しています。

詳しくは述べませんが、この時のやり方は窓枠をイメージしてもらうと分かりやすいかと思います。つまり、3次元の映像を、窓枠に写っている2次元の画像で切り取って写真のように表示しているのです。

ですから、この窓枠のサイズを変更すれば、高画質で表示されるというわけです。

そして、この部分はOSが担当する部分ですので、ゲームプログラムは関知しません。ですから、プログラムに一切変更を加えることなく、表示画質だけを変更する事が可能になります。

ただ、理屈の上では問題なくても、作られた当初は想定していなかった使い方をするわけですから、実際に動作させるといろいろと問題が発生する場合もあります。

ですが、DuckStationはこの高画質化機能に特に力を入れて開発している模様で、私の手持ちのゲームで確認したかぎりでは、若干の画像の乱れが見られるものもある程度で、ゲームを遊ぶには全く問題のないレベルに仕上がっています。

また、当然ながら、この倍率を大きく指定すればより高画質な表示になりますが、処理負荷も跳ね上がります。

私が実験した限りでは、RTX4060程度のグラボがあれば、4K画質(9倍)を指定しても問題なく動作しました。

この辺りは環境に依存しますので、いろいろと試してみて、処理落ちしない範囲で設定してみてください。

以下に画面例を載せておきます。

内部解像度:1倍

内部解像度:4倍

テクスチャフィルタリング

テクスチャフィルタリングを説明するには、テクスチャがなにかを知らないといけないため、その説明から行います。

まず、3D映像は、ポリゴンと呼ばれる板を複数組み合わせることで表示されています。

このポリゴンの板が単色しかない場合、表現できる範囲がかなり限られてしまいます。

具体的には、初代バーチャファイターの絵面を思い浮かべていただけると、理解しやすいかと思います。

そこで、この板に画像を張り付けることで、表現の幅を広げています。この張り付ける画像の事を、テクスチャと言います。

2D画像でしたらこれだけで良いのですが、3D画像ですと、手前に来るほど拡大して表示しなくてはなりません。

しかし、まともに拡大表示するとガタガタな絵になってしまい、美しくありません。

そこで、間をグラデーションさせて表示することで、この問題を緩和しています。この処理の事を、テクスチャフィルタリングと言います。

設定にはエッジブレンディングなしというものもあります。これを指定すると処理負荷が下がりますが、ポリゴンの境界線上の画質も落ちます。

ちなみに、動画などの2D画像も一種のテクスチャですので、この設定をしておくと、それらの画質も向上します。

設定項目にはSprite Texture Filteringというものもあります。これを設定しておくと、2Dのゲーム等でのキャラクター表示等の画質が上がります。

以下にテクスチャフィルタリングの適用例を載せておきます。内部解像度1倍の画像と比較してみてください。

テクスチャフィルタリング:xBR

内部解像度4倍、xBR両方適用

なお、テクスチャフィルタリング等を変更すると、初回起動時だけ以下のような画面が表示されます。

これは、一部の処理をあらかじめやっておくことで実行速度を上昇させるためのものですから、気にせずに終了を待ちましょう。

また、デフォルトではゲームの表示サイズが小さくなっています。これを変更するには、ゲームの起動時に「表示」メニューから「ウィンドウサイズ」で変更できます。内部解像度の設定と合わせておくと良いでしょう。

ただし、この設定項目は、ゲームを起動しない状態では無効になっています。手持ちのどれか適当なゲームを起動してから設定してみてください。

DuckStationにはステートセーブ(どこでもセーブ)機能があります。上部の「システム」メニューから選んでもいいですし、ゲーム中に「ESC」キーを押せば表示されるメニュー画面から選択しても大丈夫です。

ただ、「ESC」キーで開いたメニューでは、「×」ボタンで決定になっていますので、注意してください。

以上で設定作業は終わりです。お疲れさまでした。

おまけ1 - 画面表示が崩れたら

DuckStationは素晴らしい互換性を発揮しますが、私の手持ちのゲームの中で一つだけ画面表示が崩れるものがありました。ここでは、その対処方法について説明します。

ここまでの設定でテーマホスピタルを起動すると、以下のように画面の一部が黒く塗りつぶされて表示されました。

これは、上部メニューの「設定」→「グラフィック」と画面を開き、「レンダラー」の所を「Vulkan」に設定すると正しく表示されます。

詳しくは述べませんが、「Direct3D 11」、「Direct3D 12」の設定はWindows専用です。それに対し「Vulkan」は、LinuxやmacOSでも使われる互換性の高い手法です。

極端に古いPCでなければVulkanに対応しているはずですので、この設定に変更しておきましょう。互換性が上がりますので。

おまけ2 - コントローラーを認識しない場合

一部のゲームではコントローラーが認識されず、うまく動作しませんでした。

私が確認したかぎりでは、極上パロディウスや雷電プロジェクトなど、一覧表示した時に日本語で表示されているものがアウトでした。

これを回避する方法が判明しましたので、おまけとして書いておきます。

簡単に言えば、アナログモードでコントローラーが認識されている場合、反応しなくなります。そこで、起動したらアナログ切替ボタンに設定したボタン(自動割り振りしている場合、プレステマークのボタンになります)を押して、デジタルモードに切り替えるだけです。

ただ、デフォルト設定だと、そのボタンはOSでGame Barというものが開く設定になっており、その場合はそちらが優先されてしまうこともあるため、うまくいかないこともあります。

その場合は、Windowsの設定からGame Barの設定を変更するか、アナログ切替ボタンをスペースキーなどに割り振りなおすかして、ゲーム起動後にそのボタンを押してデジタルモードにすると動くようになります。

そのボタンがよくわからない、あるいは、うまくいかない場合は、設定を少し変更することでも対応できます。

まず、左上のメニューから「設定」→「コントローラー」を選択します。そして、左側の「コントローラーポート1」ボタンを押し、左上の「設定」ボタンを押して以下の画面を表示します。

「リセット後、強制的にアナログモードに変更する」のチェックを外して「閉じる」を押して保存します。

これで、極上パロディウスなどのゲームでコントローラーが使えるようになります。

それでもうまくいかない場合は、コントローラーの接続をいったん解除し、DuckStationも再起動してみてください。

おまけ3 - ゲーム名表示が2つ表示される場合

吸い出したデータの配置によっては、ゲーム名がゲームリストに二重に表示される場合があります。

これは、拡張子が「.cue」と「.img」の両方が表示されるためです。

どちらから起動しても問題はありませんが、これが気持ち悪いという方は、ゲームフォルダにあるファイルのうち「.cue」ファイルを削除してください。ゲームの起動は「.img」ファイルだけあれば問題ありません。

おまけ4 - ゲームのセーブデータを管理する方法

PS1のメモリーカードは容量が小さく、すぐに一杯になります。そのため、DuckStationではゲームごとにメモリーカードを別に用意するようにデフォルトで設定されているため、通常は問題になりません。

また、メモリーカードは一つのファイルとして管理されているため、それらをコピーしたり移動したりすることによって、管理することもできます。

しかし、場合によっては、セーブデータの移動や削除を細かく行いたい場合もあるでしょう。

ここでは、メモリーカードエディタと呼ばれる機能を使って、データの管理を行う方法について説明しています。

上部のメニューから、「ツール」→「メモリーカードエディタ」を選択して起動します。

以下のようなウィンドウが開きますので、上部の左右にあるフォルダマークでコピー元とコピー先のセーブデータのファイルを指定します。

メモリーカードのセーブデータは、「ドキュメント」→「DuckStation」→「memcards」とフォルダをたどればあります。

メモリーカードのファイルの名前の最後の「_1」は、メモリースロット1のカードであることを示しています。ですので、スロット2のカードを利用する場合は、ここを「_2」と読み替えてください。

セーブデータ──グランディアの場合は「グランディア[1]」と書かれている部分──を押して選択し、「コピー」を押してから右下側の「保存」を押してデータを保存します。

それでは、快適なPlayStationエミュレーターの世界をお楽しみください。